Ensaio

Limite e a Imagem que não Vemos:

Uma Proposta Crítica

Por André Keiji Kunigami

O fato é que tanto na crítica de Glauber Rocha, que definiu Limite como “inteiramente afastado da realidade e da história” – ou seja, “universal” demais – quanto no reiterado elogio à estética que “não deixa perceber que foi realizado no Brasil,” como escreveu Otávio de Faria em artigo de 10 maio de 1931 em A Pátria, o paradigma da necessidade da representação justa do nacional revela um desejo projetado sobre o cinema e sobre a nação moderna [2]. Seja como a manifestação do cosmopolitismo da elite local contido no desejo de uma universalidade que evitaria o “constrangimento” brasileiro frente às nações modernas do norte, como descreveu Faria, ou na rejeição deste mesmo cosmopolitismo em prol da revelação das mazelas dos subdesenvolvimento, a noção de que Limite surge a partir da genialidade individual de Mário Peixoto, como um enigma fora da história, prevalece na mitologia em torno do filme. Além da dicotomia colonial que subjaz ao falso dualismo entre universal e particular, o problema desta construção do filme como objeto excepcional, fruto da genialidade de um indivíduo fora de seu tempo, é o seu caráter interditório: não se pode falar, a não ser nos termos do próprio autor. Obviamente esta mesma fé no gênio Peixoto deixou um legado imprescindível ao garantir a preservação do filme ao longo de décadas. Contudo, quanto mais se excepcionaliza, mais distante um artefato cultural se torna.

Tudo em torno de Limite, marco inquestionável do cinema silencioso brasileiro e latino-americano, é superlativo. Pode-se dizer que o discurso que prevalece até hoje sobre o filme ecoa o ensaio crítico assinado por Otávio de Faria acima mencionado: um elogio à experiência imersiva da sua arquitetura fílmica, que conferiria ao cinema brasileiro uma universalidade e modernidade inexplicáveis para o contexto nacional de seu tempo. Trata-se, assim, também da materialização fílmica das antinomias da nossa modernidade/colonialidade. Afinal de contas, como demonstra o próprio Otávio de Faria – amigo e interlocutor maior de Peixoto -, uma das grandes consequências da excepcionalidade fílmica de Limite teria sido a comprovação, por contraste à universalidade do filme, de que “estamos atrasados em cinema mais ainda que no resto” [3]. Neste momento em que revisitamos o CD-ROM organizado pelo Laboratório de Investigação Audiovisual da Universidade Federal Fluminense em 1998 e celebramos o legado de Limite, proponho que é necessário centrarmos o olhar para os sedimentos que o constituem como objeto-amálgama de uma certa modernidade brasileira. Talvez seja este o gesto crítico chave para um entendimento decolonial e atento à materialidade histórica dos nossos artefatos culturais mais valiosos: reposicionar e descolar em discursos, projetos e escalas. Se, no âmbito da historiografia do cinema mundial – notoriamente eurocêntrica, ainda hoje – Limite é presença mais rara do que se esperaria, poderíamos dizer que a universalidade está nos olhos de quem vê? Ou, em outras palavras, que o paradigma colonial necessariamente sempre se impõe sobre o cinema brasileiro? Sugiro que tais perguntas são equivocadas. E que o filme de Mário Peixoto é, antes, um precioso repositório de ontologias em disputa que traduzem em forma fílmica as aporias inerentes à modernidade/colonialidade brasileira.

Deposito aqui acima duas imagens que lampejam na tela por uma fração de segundos em Limite. Taciana Rei (ou a personagem “mulher 2”) carrega o peixe que acaba de comprar de um grupo de pescadores. Rei cruza a praia pela areia, traçando um percurso na linha média da imagem, que conduz a câmera num suave movimento que a mantém no centro do quadro durante toda a duração do plano. Contudo, uma intervenção inesperada interrompe a geometria do plano: uma jovem, negra e descalça, atravessa o quadro em uma linha destoante da traçada por Rei. Sua súbita aparição, que aumenta em escala conforme se aproxima da câmera, instantaneamente desloca Taciana Rei para o segundo plano. Ela caminha na direção da câmera. Mal entra em quadro, seu olhar se dirige furtivamente à câmera. Continua seu trajeto e, um pouco antes de voltar à invisibilidade do fora-de-quadro, mais uma vez nos olha. Sua passagem é rápida, e seus dois olhares são quase imperceptíveis – porém fundamentais.

Direciono o foco a este plano por se tratar ele de uma aparente anomalia dentro da arquitetura tão minuciosamente armada por Mário Peixoto. Importante lembrar do que se trata esta arquitetura de Limite, quais os seus pilares: um formalismo gestado nas leituras da teoria francesa, no assombro da fotogenia de Jean Epstein, nos diálogos de Mário Peixoto com Otávio de Faria. Limite, em seu intimismo sensório, é também um monumento a uma ontologia do cinema como experiência universalizante através da pureza visual silenciosa, da fruição descorporificada da duração e da exploração das capacidades metafísicas do ritmo e do plano fílmico – como defendia veementemente Otávio de Faria e o grupo do Chaplin Club. Em suma, a modernidade contida na tese da universalidade da forma.

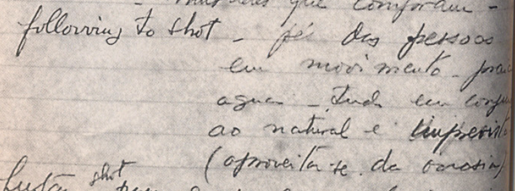

Neste edifício estético, a breve presença espectral desta jovem negra que corta o plano salta aos olhos. No roteiro do filme, lê-se: “[70]. following to shot: pés das pessoas em movimento – praia – água – tudo em conjunto ao natural e imprevisto – (aproveitar-se da ocasião)”. (imagem 3) “Aproveitar-se da ocasião,” escreveu Mário Peixoto, entre parênteses. Estando todas as outras ações bem descritas, em um roteiro arquitetado para o máximo controle e previsibilidade da imagem – em diálogo com a teoria do roteiro de Otávio de Faria -, pode-se afirmar que a inclusão da jovem negra e de seu olhar em direção a nós (a única presença negra que chega a ocupar um quadro no filme) aconteceu de forma fortuita por conta da abertura mínima, de três palavras, contida no roteiro: “aproveitar-se da ocasião”. A aparição da jovem, que não é nomeada, foi fruto de um acaso planejado.

Extraído de Limite: Scenário Original.

Rio de Janeiro: Sete Letras / Arquivo Mário Peixoto, 1996, p. 56.

Este lampejo da presença intrusa desta inominada jovem negra, que emerge de um acaso incorporado para depois se tornar invisível – obliterada – à medida que os sedimentos históricos vão constituindo a excepcionalidade do mito, é o que evidencia a potência de Limite na impureza da forma, através da capacidade do filme de ser este amálgama da modernidade brasileira como forma fílmica. Ao deixar no corte final a intrusão daquilo que evidencia o “outro” ao seu sistema, Mário Peixoto parece ter deixado a chave para a suspeição como central ao seu projeto estético. Limite deixa transparecer a diferença recalcada como um espectro. Nesta leitura a contrapelo que proponho, este espectro é capaz de revelar que um acidente de visibilidade é, na realidade, a própria definição da universalidade da forma como instável. Um lampejo que põe em suspeita aquilo que ilumina. Se Roberto Schwartz descreveu a modernidade brasileira como um regime de ideias “fora do lugar”, Limite nos mostra que o fora é a condição de possibilidade do que está dentro. Acredito que é partir deste entendimento que podem emergir novas leituras críticas e comprometidas com um deslocamento decolonial: o entendimento de Limite como um rico e complexo arquivo estético dos desejos históricos capaz de revelar a intrínseca relação entre forma fílmica, ontologias e a nossa modernidade/colonialidade.

[ 1 ] Ver: Glauber Rocha. “O mito Limite.” Revisão Crítica do Cinema Brasileiro. São Paulo: Cosac & Naify, 2003, 57 – 67; Mário Peixoto, “Um Filme da América do Sul,” Escritos sobre cinema. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000. 84 – 94.

[ 2 ] Glauber Rocha, “O mito Limite”, p. 59. Otávio de Faria, “Limite,” A Pátria, 10 de maio de 1932, pp. 1 e 4.

[ 3 ] Otávio de Faria, “Limite,” A Pátria, 10 de maio de 1932, p. 1.