Essai

Limite et L’Image que Nous ne Voyons pas :

Une Proposition Critique

Pour André Keiji Kunigami

Aussi bien dans la critique de Glauber Rocha qui définit Limite comme « complètement éloigné de la réalité et de l’histoire » – et par là-même de par trop « universel » – que dans les éloges réitérés à l’esthétique qui « ne donne pas à voir qu’il a été réalisé au Brésil » (comme l’écrivait Otávio de Faria dans son article du 10 mai 1931 dans A Pátria [3]), le paradigme de la nécessité de représentation juste du national révèle un désir projeté sur le cinéma et sur la nation moderne [4]. Qu’il s’agisse de la manifestation du cosmopolitisme de l’élite locale contenue dans le désir d’une universalité qui éviterait un « malaise » brésilien face aux nations modernes du nord – comme l’a décrit Faria – ou bien du refus de ce même cosmopolitisme en défense de la révélation des maux du sous-développement, la notion selon laquelle Limite surgit de la génialité individuelle de Mário Peixoto – telle une énigme en dehors de l’histoire – prévaut dans la mythologie entourant le film. Au delà de la dichotomie coloniale sous-jacente au soi-disant dualisme universel/ particulier, le problème de cette construction de film en tant qu’objet exceptionnel et fruit d’un esprit supérieur extérieur à son temps est son caractère prohibitif, pour ainsi dire : on ne peut rien en dire, à moins que ce ne soit en accord avec l’auteur lui-même. Bien sûr, cette même foi en le génie Peixoto a laissé derrière elle un héritage manifeste en garantissant la préservation du film tout au long des décennies. Cependant, plus il revêt un caractère exceptionnel, plus il se transforme en un artefact culturel distant.

Tout ce qui tourne autour de Limite – repère indéniable du cinéma muet brésilien et latino-américain – est hyperbole. On peut dire que le discours qui prévaut à ce jour à propos du film est un écho de l’essai critique d’Otávio de Faria mentionné plus tôt : un éloge à l’expérience immersive de son architecture filmique qui couronnerait le cinéma brésilien d’une universalité et d’un modernisme inexplicables dans le contexte initial de son temps. Il s’agit donc également de la matérialisation filmique des antinomies de notre modernité/ colonialité. En fin de compte, comme le montre Otávio de Faria lui-même – ami et interlocuteur privilégié de Peixoto -, l’une des grandes conséquences de l’exceptionnalité filmique de Limite aurait été la preuve, en contraste à l’universalité du film, que « nous sommes plus en retard sur le cinéma que sur tout le reste » [5]. À l’heure où nous revisitons le CD-ROM organisé par le Laboratoire de Recherche Audiovisuelle de l’Université Fédérale Fluminense en 1998 et où nous commémorons le legs de Limite, je postule qu’il est nécessaire de recentrer notre regard en direction des sédiments qui le constituent en tant qu’objet-amalgame d’une certaine modernité brésilienne. La clef pour une compréhension décoloniale attentive à la matérialité historique de nos artefacts culturels les plus précieux se situe peut-être dans ce geste critique de les resituer et de les détacher des discours, projets et échelles de pensée. Si, dans le cadre de l’historiographie du cinéma mondial – encore notoirement euro-centriste de nos jours – Limite est une présence plus rare qu’attendu, peut-on dire que l’universalité est dans les yeux de celui qui regarde? Ou, en d’autres termes, que le paradigme colonial s’impose toujours nécessairement au cinéma brésilien? Je postulerais que ces questions sont trompeuses. Et que le film de Mário Peixoto est avant tout un réservoir privilégié des ontologies en jeu qui traduisent en forme filmique les apories inhérentes à la modernité/ colonialité brésilienne.

Ci-dessus, deux images qui tel des éclairs n’apparaissent qu’une fraction de secondes à l’écran dans Limite. Taciana Rei (ou la personnage « Femme 2 ») porte un poisson qu’elle vient d’acheter à un groupe de pêcheurs. Elle traverse la plage par le sable, traçant par là-même un parcours en ligne droite au milieu de l’image que la caméra suit dans un mouvement délicat et qui la maintient au centre du cadre pendant toute la durée du plan. Une apparition inattendue vient cependant interrompre la géométrie du plan. Une jeune femme noire, pieds nus, traverse le cadre en suivant une ligne en dysharmonie de celle tracée par Rei. Ce surgissement, qui se fait plus présent au fur et à mesure qu’elle s’approche de la caméra, renvoie immédiatement Taciana Rei au second plan. Elle se dirige vers la caméra. À peine est-elle entrée dans le cadre que son regard se pose furtivement sur la caméra. Elle poursuit son trajet et, peu avant de retourner à l’invisibilité du hors-champ, nous regarde de nouveau. Son passage est fugace, ses regards caméras pour ainsi dire imperceptibles – et pourtant fondamentaux.

Je porte mon attention sur ce plan parce qu’il semble s’agir d’une anomalie au sein de l’architecture si minutieusement ourdie par Mário Peixoto. Il est important de rappeler en quoi consiste cette architecture de Limite et quels en sont les piliers, à savoir un formalisme né des lectures de la théorie française, de l’émerveillement provoqué par la photogénie de Jean Epstein, des conversations de Mário Peixoto avec Otávio de Faria. Limite, dans son intimisme sensoriel, est aussi un monument à une ontologie du cinéma en tant qu’expérience universalisante de par la pureté visuelle silencieuse, la jouissance désincarnée de la durée et l’exploitation des capacités métaphysiques du rythme et du plan filmique – comme le soutenaient avec véhémence Otávio de Faria et le groupe du Chaplin Club. En somme, la modernité contenue dans la thèse de l’universalité de la forme.

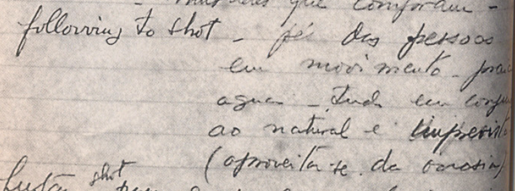

Dans cet édifice esthétique, la brève présence spectrale de cette jeune femme noire qui coupe le plan saute aux yeux. Dans le scénario du film, on peut lire : « [70]. following to shot : pieds des personnes en mouvement – plage – eau – le tout en lien avec le naturel et l’imprévu – (saisir l’occasion) ». (image 3) « Saisir l’occasion », a écrit Mário Peixoto entre parenthèses. Toutes les autres actions étant par ailleurs bien décrites, dans un scénario conçu pour un contrôle et une prévisibilité maximaux de l’image – en dialogue avec la théorie du scénario développée par Otávio de Faria -, on peut affirmer que l’inclusion de la jeune femme noire et de son regard-caméra, la seule présence noire qui en vient à occuper un cadre dans le film, s’est produite de façon fortuite et se doit à trois petits mots dans le scénario voulant signaler une ouverture minimale à l’imprévu : « Saisir l’occasion ». L’apparition de la jeune femme, qui n’est pas nommée, a été le fruit d’un hasard planifié.

Image 3: page du scénario de Limite, écriture de Mário Peixoto.

Extrait de Limite : Scénario original.

Rio de Janeiro: Sete Letras/Archives Mário Peixoto, 1996, p. 56.

Cet éclair de la présence intruse de la jeune femme noire sans nom, qui émerge d’un hasard incorporé pour ensuite devenir invisible – oblitérée – au fur et à mesure que les sédiments historiques constituent l’exceptionnalité du mythe est ce qui met en évidence la puissance de Limite dans l’impureté de sa forme, par la capacité du film à être cet amalgame de la modernité brésilienne en tant que forme filmique. En permettant dans sa version finale l’intrusion de ce qu’est « l’autre » dans son système, Mário Peixoto semble avoir fourni les pistes pour une suspicion comme élément central à son projet esthétique. Limite cesse de faire transparaître la différence réprimée comme un spectre. Dans cette lecture à contre-courant que je propose, ce spectre est à même de révéler qu’un accident de visibilité constitue, en réalité, la propre définition de l’universalité de la forme en tant qu’instabilité. Un éclair qui jette le doute sur ce qu’il illumine. Si Roberto Schwartz a décrit la modernité brésilienne comme un régime d’idées « qui ne sont pas à leur place », Limite nous montre que l’extérieur est la condition de possibilité de ce qui est à l’intérieur. Je crois que c’est à partir de cette compréhension que peuvent émerger de nouvelles lectures critiques et engagées dans un déplacement décolonial : l’appréhension de Limite en tant qu’archive esthétique, riche et complexe des désirs historiques, archive capable de révéler le rapport intrinsèque entre forme filmique, ontologies et notre modernité/colonialité.

[ 1 ] « Journal du soir » en français (NdT)

[ 2 ] Voir Glauber Rocha. « O mito Limite. » Revisão Crítica do Cinema Brasileiro. São Paulo: Cosac & Naify, 2003, 57 – 67; Mário Peixoto, « Um Filme da América do Sul, » Escritos sobre cinema. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000. 84 – 94.

[ 3 ] « La Patrie » en français (NdT)

[ 4 ] Glauber Rocha, « O mito Limite », p. 59. Otávio de Faria, « Limite, » A Pátria, 10 mai 1932, pp. 1 e 4.

[ 5 ] Otávio de Faria, « Limite, » A Pátria, 10 de maio de 1932, p. 1.